意甲VAR争议再起,多场比赛关键判罚引质疑

近期意甲赛场再度因视频助理裁判(VAR)系统的频繁介入陷入舆论漩涡。从赛季初至今,多场焦点战的关键判罚均通过VAR改写赛果,但部分决定却引发巨大争议。无论是越位毫厘之间的判定,还是禁区内身体接触尺度的把握,VAR既展现了科技赋能足球的精准性,又暴露出规则执行中的模糊地带。这种矛盾正冲击着传统竞技体育的精神内核,也让意甲联赛的公信力面临考验。本文将从技术缺陷、判例争议、多方反应及改革方向四方面展开深度剖析。

视频辅助系统技术短板凸显

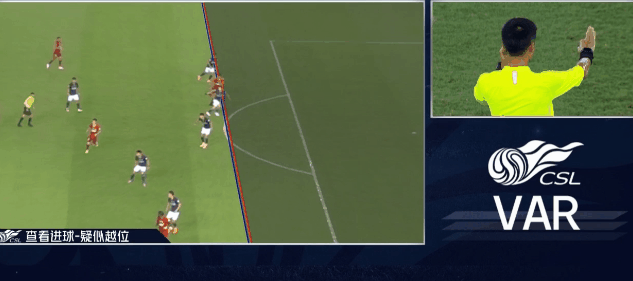

当前VAR系统依赖的主摄像头仅能覆盖有限视角,难以完整还原高速运动中的复杂场景。例如某轮比赛中,球员头球攻门瞬间被认定越位,但慢镜头显示防守队员脚尖处于底线外侧,因缺乏俯视镜头佐证,主裁最终维持原判。此类因设备盲区导致的误判,折射出硬件配置与动态捕捉需求间的落差。

此外,三维建模技术的滞后性加剧了判断难度。当球员肢体位置接近门线或越位线时,虚拟标线的精度误差会被放大数倍。某次绝杀进球因体毛级越位被取消,回放画面却显示进攻球员躯干与防守者投影存在重叠区域,暴露出算法校准的局限性。

更严峻的是数据传输延迟问题。部分球场网络带宽不足导致影像传输卡顿,迫使裁判在短时间内基于残缺画面做出裁决。这种技术性缺陷使得本该提升公平性的VAR,反而成为新的争议源头。

关键判罚动摇比赛根基

最典型的争议出现在争冠集团对决中。领头羊对阵劲旅的比赛里,一粒疑似手球犯规经VAR提示改判点球,客队凭借此球逆转取胜。赛后慢动作显示皮球击中对方扬起的手臂后弹入网窝,但触球部位是否构成主动扩大防守面积仍存疑义。

保级大战同样深受影响。副班长对阵中游球队时,补时阶段的绝平进球被判无效,理由是进攻方推人犯规。然而VAR画幅未能清晰展现双方身体接触顺序,主裁依据边裁举旗终止庆祝,这一决定直接改变了两队命运走向。

德比战中的红牌争议更具代表性。后卫战术拉拽单刀前锋的动作,经VAR升级为直红罚下。尽管规则明文禁止破坏明显得分机会,但对“明显”二字的解释空间,让不同立场的解说员给出截然相反的结论。

利益相关方集体发声质疑

球迷群体通过社交媒体发起抵制运动,#拒绝VAR操控话题登上热搜。极端案例中,主场观众向场地投掷杂物表达不满,认为过度干预破坏了足球运动的原始魅力。某俱乐部死忠看台甚至打出“还给我们纯粹的哨声”横幅。

教练团队的态度呈现分化。保守派名帅公开批评VAR破坏比赛节奏,直言“现在的足球变成电子游戏”;新生代教头虽认可技术必要性,但呼吁建立统一的判罚标准。更有主帅在发布会上播放自制剪辑片,逐帧解析本队遭遇的不利判罚。

意甲联盟内部也出现分歧。技术委员会坚持现有流程,认为绝大多数判罚正确率达95%;而球员工会提议设立独立仲裁机制,允许赛后调阅全部原始数据。这种理念冲突反映出技术进步与传统认知的激烈碰撞。

改革路径探索破局之道

短期解决方案聚焦于优化现有体系。增加底线额外摄像机位、提升图像分辨率至8K级别等硬件升级正在推进。同时试行“双盲”复核制度,即由未观看直播的其他裁判组进行二次确认,减少先入为主的影响。

中期改革着力构建透明化机制。拟推出官方解释平台,对每个VAR介入事件发布文字说明及动态示意图。类似网球鹰眼系统的即时投影技术也被提上日程,让观众实时看到判定依据。

长期发展需重构人机协作模式。国际足联已着手制定《VAR操作手册》2.0版,明确界定哪些情形必须人工介入,哪些可交由机器自动识别。培养兼具足球理解和数字素养的新型裁判人才,成为行业共识。

VAR引发的争议本质上是现代科技与传统竞技精神的碰撞。作为足球史上最复杂的技术创新,它既不能因噎废食退回纯人工时代,也不能放任技术凌驾于运动本质之上。如何在精确计量与人性温度间找到平衡点,将是意甲乃至世界足坛必须面对的课题。

解决问题的关键在于建立三方共赢机制:通过技术迭代消除肉眼可见的误判,借助规则细化压缩主观解读空间,依靠流程透明重建公众信任。唯有如此,VAR才能真正成为守护公平竞赛的盾牌,而非制造争议的利剑。这场关乎足球未来的变革,需要所有参与者的智慧与耐心。